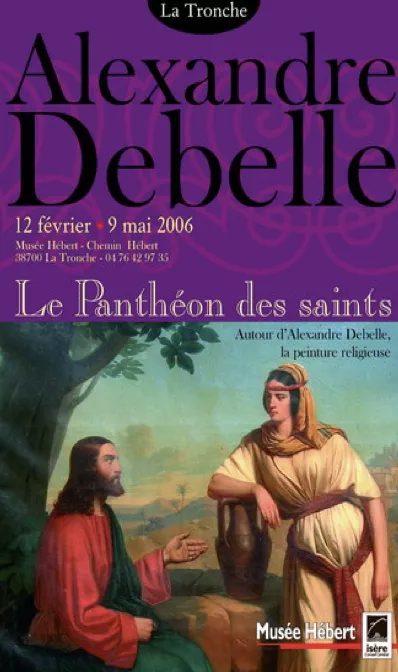

Alexandre Debelle. Le Panthéon des saints Peinture et dessin

Du 12fév 2006 9mai 2006

Audience TOUT PUBLIC

Type Exposition passée

Le Panthéon des saints. Autour d'Alexandre Debelle, la peinture religieuse

Alexandre Debelle (1805-1897), Ernest Hébert (1817-1908)

Hugues Merle (1823-1881), Jacques Pilliard (1814-1898)

Etudes et dessins - Grande Galerie

Alors que le cléricalisme refleurit au sein de l’Etat dans la seconde moitié du XIXe siècle, une vaste campagne de décoration des églises s’étend en France. Les artistes répondent aux nombreuses commandes de peintures religieuses en réalisant des œuvres fortement imprégnées des primitifs italiens et d’Ingres. Les dauphinois Alexandre Debelle, Ernest Hébert, Hugues Merle et Jacques Pilliard, tous formés à Paris dans des ateliers de peinture d’histoire, n’échappent pas à la tentation.

En Isère, Debelle participe aux grands programmes ornementaux qui accompagnent la reconstruction des édifices catholiques ; dans la suite de Flandrin, élève d’Ingres, il nous propose, à travers les dessins préparatoires du décor mural de la chapelle privée des Blanchet à Rives, une frise de saints et de saintes qui seront repris, dans les églises de Voreppe et du Chevallon de Voreppe.

Dans le cabinet des dessins : Hébert et le Panthéon des grands hommes de France

Ernest Hébert (1817-1908)

Études pour le Panthéon - Exposition dossier

L’église Sainte-Geneviève de Paris est devenue le Panthéon des grands hommes de France sous la Révolution et a été rendue au culte par Napoléon Ier, puis Napoléon III. En 1848, son embellissement avait été confié au peintre Chenavard mais jamais exécuté. En 1874, Philippe de Chenevières, directeur des Beaux-Arts, choisit de reprendre la décoration de l’intérieur du Panthéon et commande à Ernest Hébert le décor de l’abside (42 m2). Il a le choix de la technique mais le sujet lui est imposé : « Le Christ montrant à la France les destinées de son peuple ». Par sa parfaite connaissance de l'Italie et ses nombreux séjours à Rome, Hébert est tout désigné pour assumer ce programme.

Malgré une riche moisson de relevés faits sur place -plus de soixante dessins ou photographies aquarellés - Hébert néglige le projet. En 1882, pressé par Chenevières, il se remet au travail. Après de nombreuses hésitations, il choisit de mettre en scène cinq personnages. Il place au centre de la composition le Christ tenant à la main le rouleau aux sept sceaux qu'il remet à l'Ange Gabriel, protecteur du destin de la France ; à droite, agenouillée, Sainte Geneviève tient la nef qui symbolise Paris ; à gauche, la Vierge présente Jeanne d'Arc. Près de cent vingt esquisses sont exécutées d’après des modèles vivants (fonds du Musée national Ernest Hébert et du Musée d’Orsay). Son ami, l’acteur Mounet-Sully pose pour le Christ ; Gabrielle, sa jeune femme, pour Sainte Geneviève ; Antonietta, son modèle italien, pour Jeanne d’Arc… Une vingtaine de dessins seront nécessaires avant de fixer la posture, le costume et les accessoires de chaque figure.

Galerie d'images "Alexandre Debelle. Le Panthéon des Saints"

Galerie d'images "Hébert et le Panthéon des grands hommes de France"