Temps de pose 1 et 2. Portraits d'Ernest Hébert Peinture et dessin

Du 15mai 2005 31déc 2005

Audience TOUT PUBLIC

Type Exposition passée

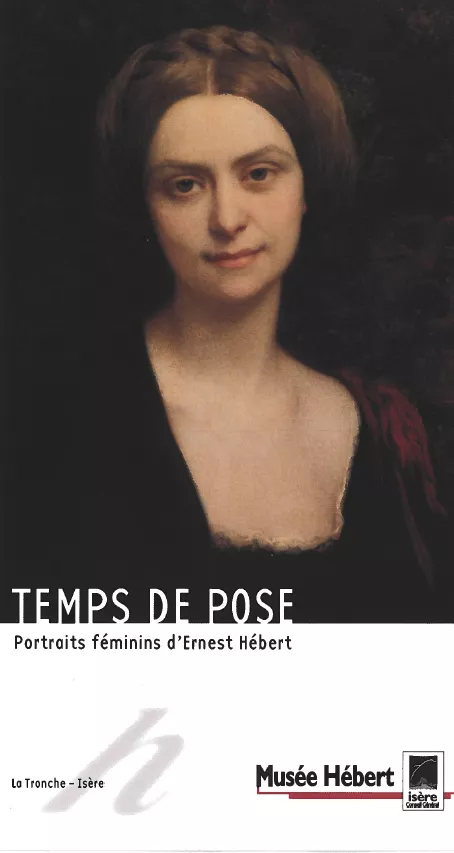

Une exposition de portraits fait revivre sur les murs de la maison d'Ernest Hébert quelques-unes des personnalités appartenant au cercle restreint de ses amis et du « tout Paris » de la seconde moitié du XIXe siècle.

Du Second Empire, qui vit les débuts de sa carrière, jusqu’à sa mort à l’orée du siècle suivant, ce portraitiste en renom réalisa une centaine de portraits de commande, essentiellement féminins. Nombre de ceux-ci sont encore dans les familles ou dans des collections privées. Les portraits d’hommes ne constituent donc pas la part la plus importante de la collection du musée. Si, au début de sa carrière, il accepte par obligation financière ou par diplomatie de faire à l’huile quelques portraits d’hommes, généralement les époux de ses modèles féminins, ou encore des portraits de personnalités politiques comme celui de Napoléon III, il esquive les commandes autant qu’il le peut. Celles-ci d’ailleurs se raréfieront considérablement au cours de sa carrière. En revanche, il a plus volontiers représenté ses amis, peints parfois à l’huile, le plus souvent dessinés. Hébert ne vend pas ces portraits-là ; il les réserve à ses proches ; il aime les offrir à ses familiers en souvenir d’une soirée (Emmanuel Daubrée) ou par affection et en remerciement : ainsi pour son hôte la princesse Mathilde, il fait le portrait de son neveu Le Prince Louis Napoléon. Il les garde pour lui, comme celui de son ami le musicien Charles Gounod, qu’il conservait en permanence dans son atelier.

Ces études de personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, révèlent les mêmes qualités de rendu psychologique et de ressemblance. De formation classique, Hébert utilise la technique des trois crayons (crayon noir, sanguine, et craie blanche), parfois du fusain sur des papiers de couleur, et s’attache à jouer sur cette polychromie réduite pour rendre l’éclat d’un regard ou la richesse d’un habit. Mais c’est au visage que de toute évidence se porte l’attention du peintre ; il y capte avec beaucoup de finesse le caractère et les sentiments de ses modèles.

La fermeture du Musée national Ernest Hébert qui entame, à son tour, une vaste campagne de rénovation, nous offre la chance de présenter, dans le cadre familier d’Hébert en Dauphiné, les plus beaux portraits de ses collections parisiennes. Un monde où s’affirment le rôle de la femme. Des premiers tableaux présentés au Salon de Paris au milieu du siècle jusqu’à ceux de la fin de sa vie au début du XXesiècle, l’exposition permet de suivre une évolution souvent influencée par les courants de son époque. Plus ingresque à son origine, quoique résolument réaliste, le style d’Hébert évoluera vers une plus grande liberté de la touche picturale et de la couleur, probable influence de l’impressionnisme et du symbolisme.

Dans le cabinet des dessins : L'Album de famille

Ernest Hébert (1817-1908)

L'Album de famille - Exposition dossier

Si Ernest Hébert a laissé de nombreux dessins d’étude pour les portraits de commande et de Salon, nous lui connaissons peu de dessins représentants ses proches et en particulier sa famille. Très éloignées de l’exercice de style ou de l’étude préalable à un tableau, ces œuvres sont rares chez Hébert, pourtant grand dessinateur, et révèlent ainsi l’affection qu’il porte au sujet pris sur le vif. Ce sont des dessins qu’Hébert jetait sur le papier en une heure ou deux, témoignage d’un moment passé en famille ou entre amis, qu’il offrait le plus souvent aux intéressés. Cercle étroit de la famille : sa mère, Amélie Hébert ; sa jeune femme Gabrielle. Amis intimes, comme la famille Daubrée, Augusta la mère et ses enfants Marie et Emmanuel. Les enfants de ses amis, comme ici Louise Lefuel, auxquels Hébert, longtemps célibataire, porta toujours une attention affectueuse.

Les « derniers portraits » sont plus difficiles d’approche à nos yeux, peu habitués à regarder la mort en face. L’habitude est courante au XIXe siècle de faire dessiner ou peindre un défunt aimé dont on souhaite garder en souvenir une image près de soi. Hébert avait déjà pratiqué cet exercice à la demande de relations affectées par la mort d’un parent. Mais ici, dans les portraits d’Ernestine-Mathilde, son unique fille, couchée paisible dans son berceau fleuri, et dans celui de sa mère, Amélie Hébert, les traits marqués par la maladie, les deux êtres les plus chers à Hébert, on ressent chez l’artiste le besoin de pallier la douleur par le travail du dessin.

Excellent dessinateur, Hébert utilise souvent la technique mixte, craie blanche, pierre noire, parfois sanguine, et crayon Conté sur un papier coloré. Les premiers portraits sont souvent pris de trois-quart dans un style solide et élégant, caractéristique de la période néoclassique et qui rappelle celui d’Ingres. Hébert excelle à rendre l’expressivité d’un visage et l’éclat particulier d’un regard. Il analyse avec beaucoup de précision les visages tout en conservant un caractère très enlevé. Plus tard, son acuité visuelle baissant avec l’âge, il se tournera vers le fusain et le pastel au rendu plus fondu et léger.

Galerie d'images "Temps de pose 1 et 2. Portraits d'Ernest Hébert"

Galerie d'images "L'album de famille"