Musée dauphinois

- Nombre de pages : Revue trimestrielle, 96 pages, 23 x 30 cm

-

- Code produit : 1960

- ISBN : 2-7234-5161-5

- € Prix : 15

-

- Institution : Musée dauphinois

- Thème : Patrimoine

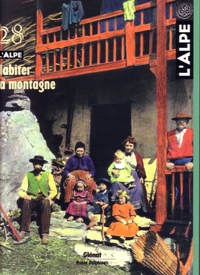

À notre regard émerveillé d'homme contemporain, l'architecture rurale d'hier semble homogène, reflet des usages d'une communauté agropastorale uniforme. Ce regard univoque est un leurre. Partout, les bâtisseurs ont inventé des réponses multiples face à des contraintes topographiques ou climatiques semblables, en lien avec des manières diversifiées d'habiter la montagne. Leurs savoir-faire ont parsemé les Alpes d'une multitude de villages et de constructions riches de leurs particularités. Les murs des maisons, les structures des villages, les paysages alpins disent à qui les observe les différences sociales, les changements techniques ou les ruptures. L'homogénéité apparente découle en partie des manières de faire. Charpentiers et maçons transmettaient des modèles lentement transformés. Les habitants fournissaient leur force de travail et les matériaux, largement issus de la cueillette du sol. Chaque édifice révélait ainsi une intimité forte avec un lieu investi en gestes et en pensées.

Aujourd'hui, alors que les massifs alpins n'ont jamais été autant peuplés, notre société ne cesse de critiquer sévèrement la construction contemporaine, souvent qualifiée d'hétérogène, de banale, de standardisée ou de dispersée, mais toujours expression des pratiques courantes : multiplicité des constructeurs et des modèles, grande distribution source d'approvisionnement en matériaux les plus divers, projet représenté avant sa réalisation, mode de vie détaché du lieu, mobilité résidentielle quotidienne, etc. Cette nouvelle architecture vernaculaire, ”hors sol” en quelque sorte, serait-elle conforme avec nos manières actuelles d'habiter et de construire ?

Paradoxe d'une société qui assume sa modernité mais affiche sa nostalgie d'un passé mythifié. Paradoxe d'une société qui revendique intégration, mimétisme et reconstitution, mais multiplie les modèles et oublie les lieux. Paradoxe d'une société qui réclame homogénéité et continuité dans les paysages et l'architecture, mais prône la liberté individuelle. Paradoxe enfin d'une société où l'acte de construire est devenu un véritable parcours du combattant, oubliant la démarche fondatrice, vivante, symbolique et créative liée à l'édification de la maison.

Les territoires alpins ont l'immense privilège d'être des paysages où se côtoient, dans des limites réduites, les différentes mutations du monde contemporain. Favoriser l'émergence d'un projet collectif qui déclinerait la reconnaissance et l'acceptation des différences, soutenant les constructeurs d'aujourd'hui aussi bien dans la restauration et la sauvegarde des héritages patrimoniaux que dans la création et l'invention de l'habitat alpin de demain, réconciliant le génie des hommes à celui des paysages serait un beau défi pour les décennies à venir. Jean-François Lyon-Caen, Architecte, maître assistant à l'école d'architecture de Grenoble

Sommaire :

- « Alpe de bois, alpe de pierre » « La maison est le plus apparent et le plus personnel des traits ethniques », nous dit l'ethnologue Leroi-Gourhan. De fait, elle est considérée comme l'un des derniers marqueurs des identités régionales. Par Jean Guibal. « Le dictionnaire encyclopédique des Alpes : habiter la montagne » L'architecture rurale décline d'un bout à l'autre des Alpes une belle palette de formes, de techniques et de matériaux. Par Henri Raulin.

- « Les toits du toit (de l'Europe) » Les couvertures alpines, dans leur diversité, contribuent à l'harmonie des paysages de la montagne habitée. Par André Pitte.

- « Bergers des cavernes » Des éboulis cyclopéens abritaient les activités pastorales sur le versant méridional des Alpes centrales. Par Flavio Zappa. « Heureux qui, comme ceux du Lys » Maçons itinérants, les hommes de cette petite vallée du Val d'Aoste s'en allaient exercer leur métier outre-monts. Par Claudine Remacle.

- « Du bois dont on fait les raccards » Deux cents arbres pour une seule maison ! Un chiffre impressionnant, fruit de l'étude récemment effectuée sur une habitation traditionnelle. Par Danilo Marco et Claudine Remarcle.

- « Dans la douce chaleur du foyer » Un poêle ventru en faïence chauffe la Stube, cette douillette salle de séjour revêtue de boiseries. Par Herlinde Menardi.

- « Portfolio : le photographe et l'ethnographe » Roberto Neumiller parcourt le territoire alpin depuis des années pour tirer le portrait de ceux qui y vivent. Par Jean Guibal.

- « Du grenier au mazot : la métamorphose » Aujourd'hui réinterprétés et rebaptisés « mazots », les greniers en bois participent au mythe d'une montagne idéalisée. Par Chantal Somm.

- « Il faut brûler les coucous suisses » Sous couvert de retour à la tradition, la construction en pastiche néo-rustique est en passe d'étouffer la création architecturale contemporaine. Par Christophe Faure.

- « Le cigare et la majuscule » Les découvertes de Catherine Stahly-Mougin à Volvent, petit village de vingt habitants perché dans la Drôme des montagnes. Par Anne de Staël. Et encore

- « Règlements de comptes entre Rhône et Guiers » Louis Mandrin faisait partie de ces réseaux de la grande contrebande dont l'activité était florissante au milieu du XVIIIe siècle. Par Corinne Townley.

- « L'explorateur des Alpes maritimes » A la fin du XIXe siècle, un noble érudit et alpiniste, Victor de Cessole, découvre les reliefs tourmentés de la haute vallée du Var. Par Denis Andreis et Jean-Paul Potron. « Un mont très pourri » Il y a cent ans, quatre hommes se hissent au sommet de la grande aiguille de Pélens après s'être livrés à de délicate acrobaties. Par Pierre Tardieu.

- « Parlez-nous de vous, parlez-nous de nous » Les résultats de l'enquête menée auprès de nos lecteurs dans le numéro 26 de l'hiver dernier. Par Pascal Kober.